过敏性鼻炎与哮喘:同一气道的“兄弟病”

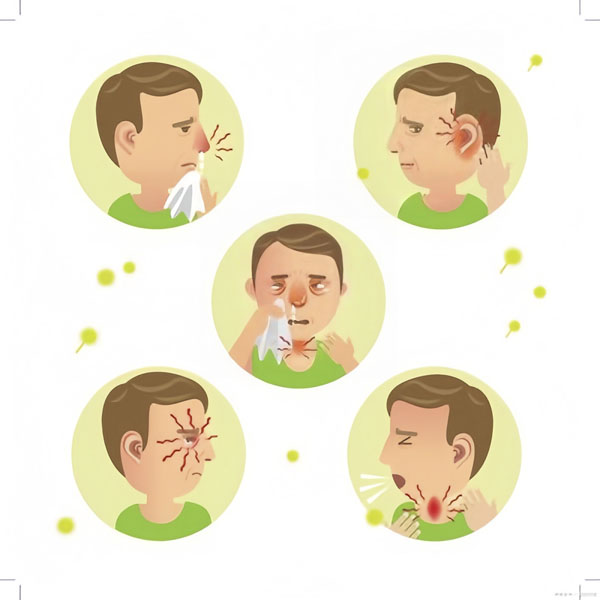

过敏性鼻炎和哮喘,看似是两个不同的疾病,实则有着千丝万缕的联系。从发病机制上来说,它们都属于呼吸道的过敏性疾病,是同一气道上的不同表现。过敏性鼻炎主要影响鼻腔,当鼻腔黏膜接触到过敏原后,会引发一系列的炎症反应,出现鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状。而哮喘则是下呼吸道的问题,出现喘息、气急、胸闷和咳嗽等症状。

过敏性鼻炎经常与哮喘相关,15%至38%的过敏性鼻炎患者出现哮喘,6%-85%的哮喘患者出现鼻部症状。此外,过敏性鼻炎是哮喘的危险因素,不受控制的中重度过敏性鼻炎会影响哮喘控制。

1+1>2:共病的“叠加伤害”

症状叠加,生活质量下降

1. 睡眠障碍:鼻塞和哮喘导致夜间呼吸不畅,无法安睡,降低睡眠质量。

2.疲劳与情绪问题:长期睡眠不足可能引发疲劳、焦虑甚至抑郁。

3.日常活动受限:白天鼻痒喷嚏不断、注意力下降可能影响学习和工作效率、哮喘限制运动等等 。

更令人担忧的是,许多患者低估了自己的症状,导致疾病控制不佳,进一步加重健康负担。

治疗难度增加

1.生活质量更差:研究表明,合并哮喘的过敏性鼻炎患者症状更重,生活质量评分显著低于单纯过敏性鼻炎患者。

2.症状更难控制:尤其是下呼吸道症状(如喘息、胸闷)比鼻部症状更难管理。

3. 哮喘越严重,影响越大:重度哮喘患者的过敏性鼻炎症状控制和生活质量比轻度哮喘患者更差。

误诊、漏诊率高

在疾病早期,过敏性鼻炎和哮喘的症状可能并不典型,很容易出现误诊或漏诊的情况,可能被误认为“感冒”。有些患者可能只是被诊断为单纯的过敏性鼻炎,而忽略了潜在的哮喘问题;或者反过来,只关注了哮喘的治疗,却没有对过敏性鼻炎进行有效的管理。这不仅会影响治疗效果,还可能导致病情进一步加重。

应对策略:综合管理,双管齐下

避免过敏原

这是预防和控制过敏性鼻炎与哮喘发作的关键。常见的过敏原包括花粉、尘螨、动物毛发皮屑、霉菌等。

患者可以通过检测明确自己的过敏原,然后在日常生活中尽量避免接触。例如,在花粉季,减少外出时间,尤其是在花粉浓度较高的时候,外出佩戴口罩;保持室内清洁,定期打扫卫生,使用空气净化器和除螨设备,减少尘螨和霉菌滋生;避免饲养宠物,如果已经饲养,要注意宠物的清洁和卫生,防止毛发皮屑飞扬。

规范药物治疗

1.鼻用喷雾剂:

对于过敏性鼻炎患者,鼻用喷雾剂可以有效控制鼻部症状。控制鼻炎,能够减少气道炎症,降低哮喘发作的频率。

2.抗组胺药:

抗组胺药可以竞争性地阻断组胺H1受体,从而减轻过敏反应引起的症状,如鼻痒、打喷嚏、流鼻涕等。与鼻用喷雾剂或其他药物联合使用,以增强治疗效果。不过,部分抗组胺药可能会引起嗜睡等不良反应,在使用时要特别注意,尤其是从事驾驶、操作机械等需要高度集中注意力的工作的患者,应选择无嗜睡副作用的抗组胺药。

3.白三烯调节剂:

白三烯是参与过敏性鼻炎和哮喘发病的重要炎症介质,白三烯调节剂可以抑制白三烯的合成和释放,从而减轻气道炎症和痉挛。这类药物既可以用于过敏性鼻炎的治疗,也可以作为哮喘的预防和治疗药物。

4.支气管舒张剂:

对于哮喘患者,支气管舒张剂是缓解喘息症状的重要药物。它能够松弛支气管平滑肌,扩张气道,改善通气功能。在急性发作期,患者需要及时使用短效支气管舒张剂来缓解症状;而在缓解期,可以使用长效支气管舒张剂进行维持治疗,预防哮喘发作。但要注意,支气管舒张剂不能替代糖皮质激素等抗炎药物,只能作为辅助治疗手段。

免疫治疗

对于过敏性鼻炎和哮喘的共病患者,如果经过规范的药物治疗后效果不佳,或者患者不愿意长期使用药物,可以考虑免疫治疗。目前常用的免疫治疗方法包括皮下免疫治疗和舌下免疫治疗。免疫治疗一般需要持续3-5年,甚至更长时间,费用较高,治疗过程中需要密切观察患者的反应。

生活方式调整与健康管理

1.加强锻炼:

适当的体育锻炼可以增强体质,提高机体的免疫力,有助于预防过敏性鼻炎和哮喘的发作。患者可以选择适合自己的运动方式,如散步、慢跑、游泳、太极拳等。但要注意运动强度和时间,避免在寒冷、干燥或有污染的环境中运动,运动前可适当进行热身,运动后及时更换衣服,防止感冒。

2.饮食调理:

保持均衡的饮食结构,多吃新鲜的蔬菜水果,摄入足够的维生素和矿物质,有助于维持身体的正常免疫功能。避免食用辛辣、油腻、刺激性食物以及容易引起过敏的食物,如海鲜、花生、牛奶等。对于已经明确的过敏食物,要尽量避免食用。

3.心理调节:

长期的病痛折磨可能会使患者产生焦虑、抑郁等不良情绪,而这些情绪又会影响疾病的治疗效果。因此,患者要学会调整心态,保持积极乐观的情绪。可以通过听音乐、阅读、旅游等方式缓解压力,放松心情。同时,家人和朋友也要给予患者更多的关心和支持,帮助他们树立战胜疾病的信心。

过敏性鼻炎与哮喘常合并出现,虽然给我们带来了诸多挑战,但只要采取正确的应对措施,积极治疗,加强预防和管理,早诊断、早治疗,与医生密切配合,共同应对这一健康难题,就能够有效控制病情,提高生活质量。

文/耿楠