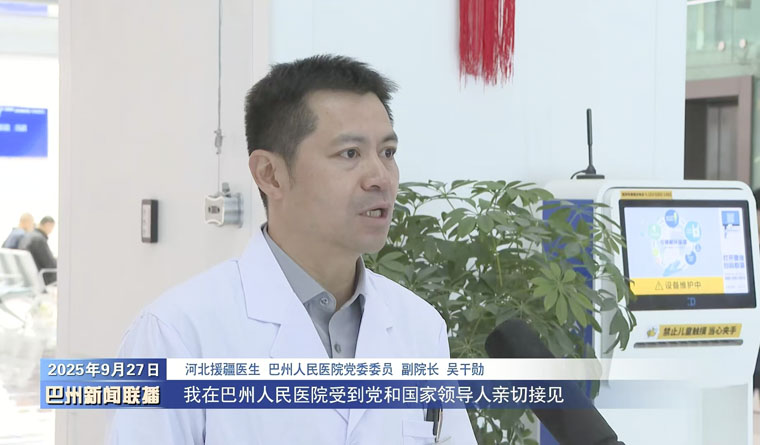

2025年是新疆维吾尔自治区成立70周年。9月25日,中央代表团各分团在新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团多地看望慰问各族干部群众,期间,中央代表团一分团来到巴州人民医院看望一线医务工作者。我院援疆干部吴干勋、冯莉受到亲切接见,中央代表团现场听取我院关于一项远程会诊治疗病例的展示,同步了解患者当前康复情况,对我院援疆工作的扎实推进给予高度认可。

吴干勋

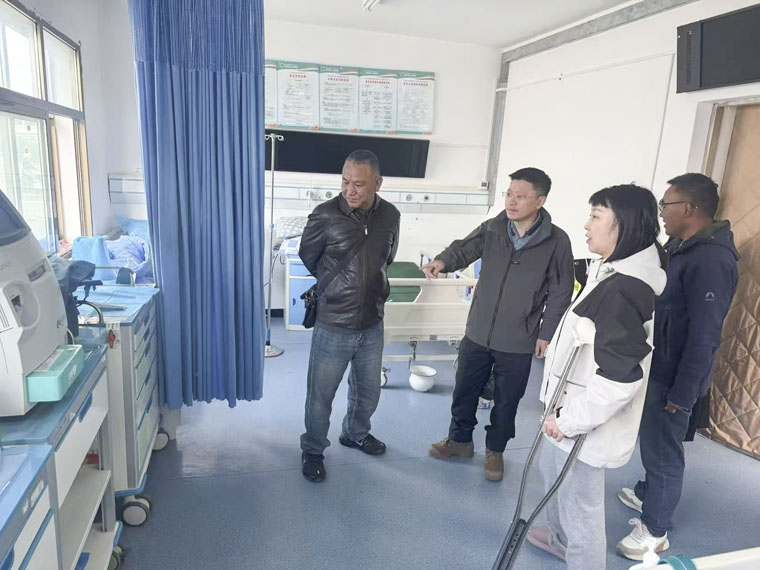

冯莉(右二)

9月28日,我院召开了一场连接河北、西藏、新疆与尼泊尔四地的“云端慰问会”。党委书记李立平、常务副院长何宏涛、副院长田晓玲代表医院党委,对远赴他乡、以实际行动守护人民群众生命健康的队员们表达了深切关怀与诚挚感谢,强调“医院永远是大家的坚强后盾”。院领导表示,援外、援藏、援疆任务作为重要政治责任,既是我院践行“人民至上、生命至上”理念的生动实践,更是落实国家卫生健康战略、履行公立医院公益属性、促进民族团结与国际友好交流的使命担当。

云端慰问会

李立平书记讲话

长期以来,在医院党委的正确领导下,我院坚持以“高站位部署、全方位保障、严标准要求”为指引,积极参加国内外援建工作,推动一批又一批医疗骨干扎根他乡。广大医务工作者秉承四院精神,不负重托、不辱使命,在异国土地、雪域高原、天山脚下书写了一段段医者仁心的奋斗故事,取得了一系列重要成果,有效地提升了当地医疗服务能力与水平。

医院党委领航定向:以顶层设计筑牢帮扶根基

“援外、援藏、援疆不是阶段性任务,而是医院践行初心使命、服务国家大局的长期责任。要让每一位支援队员既能‘走出去’,更能‘干得好’,让帮扶成果真正惠及当地群众。”这是医院党委在历次支援工作部署会上强调的核心要求。多年来,院党委始终将支援帮扶工作纳入医院发展总体规划,以系统思维构建“选拔-培养-保障-激励”全链条工作机制,为支援任务保驾护航。

在人员选拔上,坚持“政治过硬、业务精湛、作风扎实”标准,从各临床科室层层筛选骨干力量,确保每一位队员都能扛起责任、展现四院水平;在任务部署前,牵头组织专题培训,涵盖当地医疗需求、文化习俗、安全防护等内容,帮助队员提前适应工作环境;在支援过程中,建立“定期沟通、动态跟踪”机制,通过视频会议、工作汇报,及时了解队员工作进展,针对性解决实际问题——小到队员的饮食起居,大到医疗资源调配、技术攻坚难题,医院党委始终第一时间响应、全力协调。

后方保障坚实有力,前方一线才能心无旁骛攻坚克难。院党委始终以全方位关怀为援外、援藏、援疆队员筑牢后盾,并通过10项务实举措将关怀落到实处。在情感关怀上,通过院领导实地走访与线上慰问相结合的方式,持续传递组织温暖;在成长发展上,从职务晋升、职称评定给予政策倾斜,到科研立项、学习培养(如留学、进修、国际学术会议推荐)优先考虑,为队员搭建职业发展平台;在生活保障上,不仅配发服装、设备等必要物资,落实在职待遇及相关津贴福利,还为队员直系亲属探亲报销交通费用;在权益与精神激励上,既安排律师提供当地法律服务,也通过优先申报荣誉称号、宣传推广先进典型,彰显队员奉献价值。

援疆篇:“天山脚下践初心”的接续前进

自2010年首次选派援疆专家以来,我院已先后派出13批次45名专家深入新疆3地7所医疗机构,以“精准帮扶、按需施策”为要求,为当地医疗事业发展注入“四院力量”。如今,吴干勋、王勇、樊博、冯莉组成的援疆团队,正沿着前辈的足迹,在天山南北续写新的帮扶故事。“要聚焦当地医疗短板,把技术留下来、把学科建起来,让帮扶成果惠及各族群众。”这是院党委对援疆团队的核心要求,也是团队成员的工作准则。

作为巴州人民医院副院长,吴干勋同志开展了鼻内镜下鼻腔泪囊造孔术、经腋窝及锁骨下腔镜甲状腺手术等6项巴州人民医院首例手术。分管巴州人民医院医技及教学工作后,他发现超声、核磁检查预约等待时间过长等问题,立刻牵头优化流程、合理调配资源,推出“分时段预约”“弹性排班”等措施,短短数月便将预约等待时间缩短1/3。在教学方面,他针对住院医师规范化培训制定“个性化培养方案”,2025年医院住培首考通过率较去年提高12%,得到当地卫生部门的肯定。

吴干勋(左二)

樊博同志积极协助开展多例高难度复杂肿瘤手术,成功实施阴茎全切尿道会阴部皮肤造口等多项州内罕见手术,为90岁高龄肾盂癌患者顺利完成根治性手术,创造高龄危重患者救治典范。在提升医疗技术的同时,多次深入基层参加“巴州健康行”“三下乡健康服务”等公益活动,并协助科室成功举办了“第一届梨城男科论坛”,为当地男科事业发展搭建了学术平台。作为援疆优秀代表,接受了巴州电视台采访,分享援疆故事与医疗经验。

樊博(右一)

王勇同志作为麻醉专家,扑在手术一线,开展多项新技术填补疆内相关领域空白;挖掘血流动力学监测设备EV-1000等先进仪器的使用功能,提升了麻醉质控水准;推动巴州人民医院成功备案国家级麻醉学GCP基地,当地麻醉领域临床研究实现“从无到有”的突破;通过手把手传帮带,指导青年医师成功立项省自然科学基金课题。

王勇(右一)

冯莉作为肿瘤内科专家,每日在医院里穿梭忙碌,查房、会诊、义诊、病例讨论……参与疑难病例指导39次,组织及参与 MDT多学科会诊22次,实施病历质控管理近1000人次,与2位科室骨干结成师徒对子,毫无保留地传授临床经验与科研思路,并多次在自治区组织的学习班进行学术授课。

冯莉(左一)

援藏篇:以“缺氧不缺精神”的闯劲扎根雪域高原

“要把最急需的技术送过去,把最实用的资源落下去,帮助阿里地区人民医院提升诊疗能力,让高原群众在家门口就能看上病、看好病”,这是今年医院党委选派首位援藏干部时提出的要求。赵珍同志带着这份嘱托,克服高原缺氧、气候恶劣、生活不便等重重困难,在西藏阿里地区人民医院交出了一份亮眼的“帮扶答卷”。

赵珍(右一)

作为第十一批河北援藏干部,赵珍初抵阿里后,便第一时间开展深入调研。依托我院的平台资源优势,他积极对接外部力量,成功获得中国职业安全健康协会劳动者健康管理专委会、中国健康管理协会甲状腺健康管理分会的大力支持,目前已初步与相关方达成协议——向阿里地区人民医院及阿里各县级医院捐赠针对甲状腺及乳腺疾病的“人工智能超声伴侣系统”。

鉴于阿里地区是全国唯一无三甲医院的地区,西藏自治区、阿里地委行署及国家卫生健康委高度重视当地医疗资源建设,明确提出创办三甲医院的目标。阿里地区人民医院党委对赵珍同志高度信任,委任其担任医院三甲创建办公室负责人,全面协调、主抓三甲医院创建工作。在创建进程中,赵珍同志积极探索实践,一方面依托医联体协作及社会捐助等思路,牵头制定切实可行的科研课题实施方案,并积极申请自治区自然基金项目;另一方面,针对阿里地区牧民需承担戍边任务、居住分散、人员集中困难的实际情况,设计“以点促面、逐个击破”的阿里全域甲状腺相关疾病筛查项目。该项目创新性提出将AI技术与西部边疆地广人稀的特点相结合,计划依托河北援藏资源,以愚公移山般的韧劲,为阿里广大群众开展甲状腺疾病专项筛普查工作。

赵珍(左二)

医院党委时刻牵挂着第一位援藏干部,当了解到赵珍吸氧不畅时,立即采购适配高原环境的便携式制氧机。当赵珍带上制氧机,清新的氧气缓缓输送,不禁感慨万千:“院党委的牵挂、家乡的温暖,是让我能在雪域高原安心扎根的底气。”

援外篇:以“中国医者”担当架起国际桥梁

自1973年首次承担援外医疗任务以来,医院党委始终以“服务国家外交大局、展现中国医疗实力”为要求,先后派出23批52名技术骨干分赴2个国家开展医疗帮扶。如今,援尼泊尔医疗队员马光宇、杨向丹在异国他乡的坚守与突破,正是医院援外工作“薪火相传、再创佳绩”的生动体现。“要把四院的技术优势带过去,为当地患者解决实际病痛,为两国医疗合作搭建更顺畅的桥梁。”临行前,院党委对本批次援外队员殷切嘱托。

由左向右:牛秀然、赵桂敏、马光宇、杨向丹

我院对口支援尼泊尔B.P.柯伊拉腊纪念肿瘤医院骨髓移植项目(BMT)已正式进入实施阶段。此前,第14批队员刘海生,第15批队员赵桂敏、牛秀然等同志已为项目落地奠定坚实基础,2024年7月正式立项,并写入《中尼联合声明》和《中尼合作项目谅解备忘录》,成为两国高质量共建“一带一路”的务实成果。今年8月,我院专家组一行7人赴尼泊尔,圆满完成实地调研工作,全力推动项目落地,陈松大使亲切接见专家组,指出BMT项目不仅是中尼卫生合作的重点工程,更是共建“健康丝绸之路”的关键举措,真正实现了“授人以渔”。

当前,马光宇、杨向丹同志面对当地技术空白、资源匮乏、社会动荡等现状,主动担当、攻坚克难,为双方医疗合作搭建桥梁,从协助当地医院规划骨髓移植病房布局,到制定标准化诊疗流程;从手把手带教当地医护人员,到开展多场专题培训……每一项工作都严格按照“高标准、高质量”的要求推进。因实际工作需要,两人的援外时间被延长五个多月,接到通知时,他们没有丝毫犹豫,第一时间向医院党委汇报:“请医院放心,我们一定坚守岗位,把任务完成好!”

在医院党委的坚强领导下,我院援疆、援藏、援外工作持续向深向实推进,如今已成为一张闪耀的“责任名片”,生动诠释着公立医院服务人民、践行使命的担当。医院党委将以更高政治站位、更扎实的工作举措深化健康帮扶,让“四院力量”持续为守护群众健康、服务国家战略注入强劲动能。远驻他乡的支援队员们,将带着院党委的深切关怀与殷切嘱托,在各自岗位上勇毅担当、接续奋斗,书写更多 “医者仁心、大爱无疆”的动人篇章。

人事处 宣传部